無痛分娩について / painless childbirth

無痛分娩について painless-childbirth

当院では2種類の無痛分娩が選択できます

①脊椎麻酔(サドルブロック)の無痛分娩

麻酔効果は約2時間〜3時間です。そのため子宮口は6~8cm位で麻酔をします。

この間は意識ははっきりとしていますが、下半身の痛みは除去されます。

麻痺しているので陣痛は弱くなり、場合によっては吸引分娩を行うことがあります。

分娩まで時間がかかり、麻酔が切れそうになった際には、再度麻酔を追加しますのでご安心ください。(追加費用はかかりません)

この無痛分娩は24時間オンデマンドで受けることが可能です。

硬膜外脊椎麻酔が条件により受けられない妊婦様も、ほぼ受けることが可能です。

費用は8万円(税抜)ですが、東京都の助成はおりません。

②硬膜外麻酔(こうまくがいますい)

硬膜外麻酔(こうまくがいますい)と呼ばれる麻酔法を採用し、背中の脊髄付近に細いチューブ(カテーテル)を入れ、そこから局所麻酔薬を入れて、下半身の痛みを和らげます。

この麻酔は、痛みを伝える知覚神経は麻痺させますが、運動神経は麻痺しないため、お腹の張りやいきみ感は感じられ、安全に産むための力をしっかり入れられるのが特長です。

麻酔中は足の感覚が鈍くなるので、麻酔の程度により歩行制限があります。

原則、計画無痛分娩なので、24時間対応ではありません。

患者さんの体調や妊娠経過の状況、陣痛発来の状況により、受けられない場合がございます。

硬膜外麻酔の方法

引用元:日本産科麻酔学会JSOAP(https://www.jsoap.com/general/painless/q5)

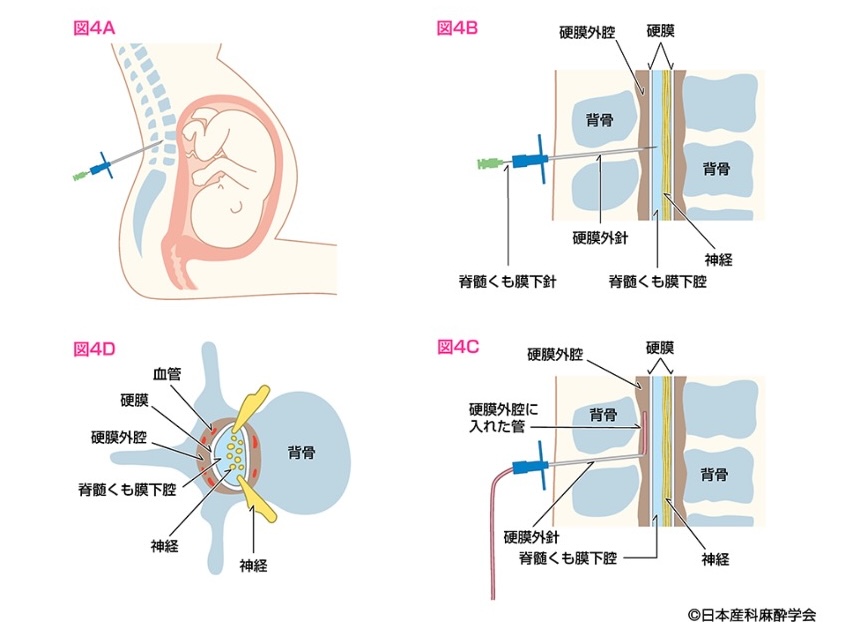

お母さんの体を図4Aに示しました。背中の針を拡大したものが図4Bと図4Cです。図4Dは背骨の横断面図です。

脊髄くも膜下硬膜外併用鎮痛/麻酔では硬膜外針が硬膜外腔に入った後に、別のごく細い針を、硬膜外針の中を通して脊髄くも膜下腔に刺し、脊髄くも膜下腔に薬を注入します(図4B)。その細い針だけを抜き、今度は硬膜外針の中を通して硬膜外腔に細い管を入れます(図4C)。

そして管のみを残して硬膜外針を抜きます。管から薬の注入をします。

無痛分娩をご希望の方へ

当院の無痛分娩は、基本的には計画分娩になります。

無痛分娩は、分娩時の強い痛みを和らげることを目的とした、安全性の高い分娩方法のひとつです。

麻酔を用いて痛みを軽減することで、出産時の負担をやわらげ、よりリラックスした状態で赤ちゃんを迎えることができます。

ただし、無痛分娩にはいくつかの注意点やリスクもあります。麻酔による副作用、分娩の進行への影響、ごくまれに医療的対応が必要となるケースもあります。すべての方に必ず適応できる方法ではないため、医師による診察・説明のもとで慎重に判断することが大切です。

無痛分娩のメリット・デメリットを十分にご理解いただいたうえで、ご自身にとって最適な分娩方法を選択していただければと思います。

ご希望の方やご不明な点がある方は、どうぞお気軽に医師または助産師までご相談ください。

メリットとデメリットについて

メリット

-

陣痛の痛みを大きく軽減できる

硬膜外麻酔を使うことで、陣痛の強い痛みをやわらげることができ、落ち着いた気持ちでお産に臨めます。 -

体力を温存できる

分娩中に痛みによる疲労が少ないため、長時間のお産やいきみのタイミングでも体力を保ちやすくなります。 -

出産への不安や恐怖が軽減される

「痛みが怖い」という不安を抱えている方にとって、心の負担をやわらげる助けになります。 -

帝王切開などへの移行がスムーズ

硬膜外麻酔をすでに使用している場合、緊急帝王切開に切り替える際に麻酔の追加だけで対応できるケースがあります。

デメリット・注意点

-

麻酔による副作用が出る場合がある

頭痛、血圧の低下、吐き気、足のしびれなどの軽い副作用が一時的に現れることがあります。 -

分娩の進行がゆっくりになることがある

麻酔によって陣痛の感じ方が鈍くなるため、分娩に時間がかかる場合があります。 -

医療体制が整っている必要がある

麻酔管理や急変時の対応が必要なため、対応できる設備やスタッフがそろっていることが前提です。 -

すべての妊婦さんが対象ではない

妊娠中の体調や合併症の有無によっては、無痛分娩を行えない場合もあります。必ず医師の判断が必要です。 -

非常に稀だが重大な合併症が起こることがあります。

- 全脊椎くも膜下麻酔(息ができない、手がしびれる)

- 局所麻酔中毒(耳鳴り、金属味(味覚の変化)、多弁、不穏)

産婦人科と麻酔科の勤務医師数

集計年月日 2025年6月1日

| 産婦人科と麻酔科の合計常勤医師数 | 3名 産婦人科医師数 3名 うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 1名 麻酔科医師数 0名 |

|---|---|

| 産婦人科と麻酔科の合計非常勤医師数 | 4名 産婦人科医師数 4名 うち麻酔科標榜医資格を有する産婦人科医師数 0名 麻酔科医師数 0名 |

当院の分娩取り扱い実績

集計対象期間 2021年1月1日〜2024年12月31日

2021年

| 全分娩取扱数 | 548件 |

|---|---|

| 非無痛経膣分娩件数 | 247件 |

| 無痛経膣分娩 | 153件 |

| 帝王切開分娩件数 | 148件 |

2022年

| 全分娩取扱数 | 650件 |

|---|---|

| 非無痛経膣分娩件数 | 304件 |

| 無痛経膣分娩 | 187件 |

| 帝王切開分娩件数 | 159件 |

2023年

| 全分娩取扱数 | 596件 |

|---|---|

| 非無痛経膣分娩件数 | 271件 |

| 無痛経膣分娩 | 171件 |

| 帝王切開分娩件数 | 154件 |

2024年

| 全分娩取扱数 | 561件 |

|---|---|

| 非無痛経膣分娩件数 | 216件 |

| 無痛経膣分娩 | 185件 |

| 帝王切開分娩件数 | 160件 |

危機対応シミュレーションの実施の有無とその内容

| シミュレーションの内容 | 産科危機的出血(弛緩出血・子宮内反) |

|---|---|

| 開催日時 | 2025/9/18 |

無痛分娩に関した急変における対策

| 急変時の体制 | 自施設で一次対応後、他施設と連携 |

|---|

他施設連携時の重症母体、重症新生児搬送先

| 医療機関名 | 都立墨東病院 |

|---|---|

| 搬送方法 | 救急車(東京消防庁) |

| 搬送時間 | 15分 |

| 医療機関名 | 賛育会病院 |

|---|---|

| 搬送方法 | 救急車(東京消防庁) |

| 搬送時間 | 20分 |

| 医療機関名 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 |

|---|---|

| 搬送方法 | 救急車(東京消防庁) |

| 搬送時間 | 40分 |

産婦人科常勤医

| 総人数 | 3名 |

|---|---|

| 上記産婦人科常勤医のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |

JCIMELS:1名 |

産科勤務助産師・看護師

| 総人数 | 16名 |

|---|---|

| 上記産科勤務助産師・看護師のうち 母体救急蘇生法講習会受講者数 |

JCIMELS:2名 |

| 上記産婦人科常勤医のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |

NCPR:1名 |

| 上記産科勤務助産師・看護師のうち 新生児救急蘇生法講習会受講者数 |

NCPR:7名 |

安全管理対策

当院では、厚生労働省が無痛分娩の安全な提供体制の構築に向けて作成した「無痛分娩取扱施設のための、『無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言』に基づく自主点検表」の項目を全て満たしております。

| 無痛分娩麻酔管理者 無痛分娩麻酔科担当医 |

常勤 清水聖奈

麻酔研修歴

講習会受講歴 |

|---|---|

| 助産師・看護師 |

無痛分娩研修修了者 助産師6名、看護師7名 NCPR Aコース修了者 助産師4名、看護師3名 アドバンス助産師の資格保有者1名 JALAカテゴリーC講習 助産師2名 JALAカテゴリーD修了者 助産師6名、看護師7名 |

患者様の申請方法はこちらをご覧ください。

対象者

外来で実施可能と判断された初産婦、経産婦様で同意の得られた方。

費用について

通常分娩の入院費用に加え、以下の費用が加算されます。

| 無痛分娩料 | 12万円〜14万円(税抜) |

|---|

※東京都無痛分娩費用助成の対象条件を満たす方は、上記の内、最大100,000円が都の助成対象となります。(分娩予定日が2025年.10.1以降の方)

無痛分娩に関する設備及び医療機器の配備状況

| 麻酔器の有無 | あり |

|---|---|

| 除細動器(又はAED)の有無 | あり |

| 母体生体モニターの有無 | あり |

| 蘇生用設備・機器の有無 | あり |

| 緊急対応用薬剤の有無 | あり |

急変時、緊急時には適切な対応・記録をするとともに、地域の高次医療施設に搬送します。当院は、日本産婦人科医会偶発事例報告・妊産婦死亡報告事業へ参画しております。

対象事例が発生した場合は、同医会に速やかに報告する体制をとっております。